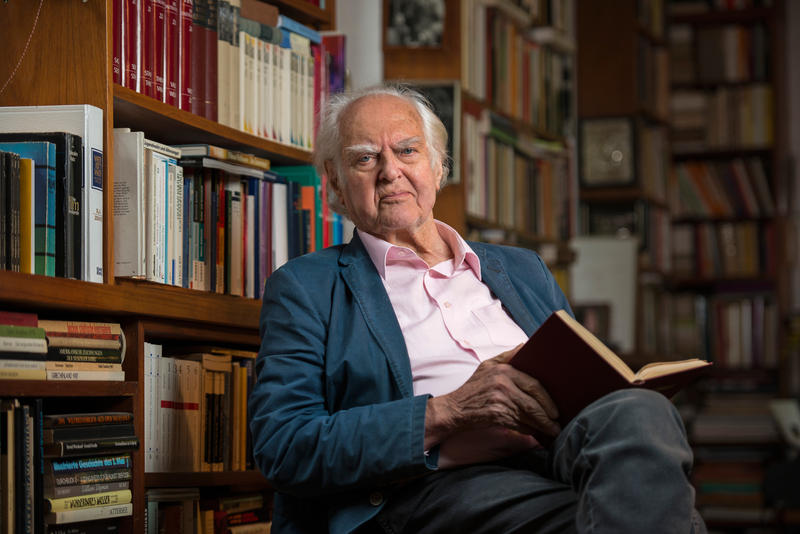

Hilmar Hoffmann war in den Augen vieler der profilierteste Kulturpolitiker der Bundesrepublik. Von 1970 bis 1990 wirkte er als Kulturdezernent der Stadt Frankfurt am Main, und seine Visionen und Initiativen für Museen, Oper und Theater waren wegweisend für viele andere Städte. Er prägte die Losung von der „Kultur für alle“: Es ging ihm bei der Vermittlung von Kunst und Kultur besonders um junge Leute und kulturferne Schichten. Und er konnte seine Ideen mit Kraft und politischem Geschick umsetzen.

In Hoffmanns Arbeit findet sich viel von der Aufbruchstimmung der 1960er Jahre. Seine Politik stand für eine Demokratisierung der Kultur. Und er hat es immer verstanden, auch Bewegungen von der Straße - Frankfurt war in den 1970er Jahren von den Nachwehen der Studentenbewegung und den Häuserkämpfen geprägt - in die Kulturarbeit zu integrieren.

Vor 100 Jahren, am 25. August 1925, wurde Hofmann in Bremen geboren. Er ging in Lünen und Oberhausen zur Schule und studierte nach Kriegsende Regie an der Folkwang Hochschule für Musik und Theater in Essen.

Seine Karriere stand von Anfang an unter dem Vorzeichen der Vermittlung: Als Direktor der Volkshochschule in Oberhausen gründete er 1954 die Westdeutschen Kurzfilmtage, die späteren Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Diese erlebten 1962 mit der Verkündung des „Oberhausener Manifests“ und dessen Absage an „Papas Kino“ die Geburt des Neuen Deutschen Films. Das Festival von Oberhausen dürfte damals das wichtigste in Deutschland gewesen sein, gerade, weil es sich um eine Öffnung gegenüber den sozialistischen Ländern Osteuropas bemühte. „Weg zum Nachbarn“ hieß das Motto des Festivals damals.

Fünf Jahre war Hoffmann Kulturdezernent in Oberhausen, und als er 1970 sein Amt als Kulturstadtrat der Stadt Frankfurt am Main antrat, begann er dies gleich mit einem Paukenschlag: Er gründete das erste „Kommunale Kino“ in der Bundesrepublik und setzte diese Idee auch gerichtlich gegen die gewerblichen Kinobesitzer durch. Noch heute zeigen mehr als 100 städtisch geförderte Kinos in Deutschland Filmgeschichte und Werke, die es anderswo schwer haben, wie etwa Experimentalfilme. Neben programmatischen kulturpolitischen Büchern wie „Kultur für alle“ (1979) und „Kultur für morgen“ (1985) schrieb er auch immer wieder über das Kino, über den NS-Film etwa oder über Leni Riefenstahl.

Die Stadt Frankfurt erlebte unter seiner Ägide ein anspruchsvolles kulturelles Bauprogramm. Und das konnte der SPD-Kulturdezernent auch noch nach 1977, als die CDU die Politik in Frankfurt bestimmte, bei dem konservativen Oberbürgermeister Walter Wallmann durchsetzen.

„Hilmar Hoffmann wusste genau, wie er diese Stadt gestalten wollte“, sagte die spätere Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) kurz vor dessen 100. Geburtstag. 15 Museen oder Ausstellungshäuser wurden in seiner Zeit neu errichtet oder umgebaut, er installierte das Museumsufer, eine Kette von Museumsbauten. Das erste neu eröffnete Haus war 1984 das Deutsche Filmmuseum Frankfurt. Es folgten, um nur einige zu nennen, das Jüdische Museum oder das Museum für Moderne Kunst.

Die Frankfurter Oper wurde in seiner Zeit zum vielleicht wichtigsten deutschen Regie-Musiktheater. Im Theater Frankfurt führte er das Mitbestimmungsmodell ein, in dem die Vollversammlung des Ensembles das entscheidende Gremium war. Für das Theater am Turm engagierte er 1974 den Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder - eine Ära, die allerdings nur acht Monate währte. Hoffmann integrierte auch die alternative Kultur und sorgte mit dem Mouson-Turm für einen geeigneten Spielort.

Trotz der „Kultur-für-alle“-Losung war Hoffmann nie ein Populist, kein Volkstümler. Er hat sich nicht angebiedert und es auch in „seiner“ Partei, der SPD, nicht immer leicht gehabt. Wegen Differenzen mit dem damaligen Oberbürgermeister Volker Hauff (SPD) schied er 1990 freiwillig aus dem Amt, obwohl er bis 1994 gewählt worden war.

Von 1993 bis 2002 war Hoffmann Präsident des Goethe-Instituts, das deutsche Kultur im Ausland vermitteln soll. Es war eine Zeit, in der die Kultur-Mittel des Bundes drastisch zurückgingen. 38 Institute mussten in seiner Zeit schließen, aber 19 neue konnte er auch eröffnen.

2018 starb Hilmar Hoffmann im Alter von 92 Jahren. „An ihm muss man sich orientieren“, sagte Frankfurts jetzige Kulturdezernentin Ina Hartwig auf einer Veranstaltung in Frankfurt vor dem 100. Geburtstag. Der Kulturpolitiker Hoffmann verkörpere für sie auch den Aufbruch in die Moderne. Das Motto von der „Kultur für alle“ sei immer noch aktuell, auch wenn man es heutzutage mehr „ausdifferenzieren“ müsse.