Als der von den Nationalsozialisten losgetretene Zweite Weltkrieg vorbei war, herrschten überall in Deutschland Hunger, Chaos und Verzweiflung. Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen irrten über die Straßen. Zu dieser Zeit hatte der britische Oberstleutnant Perkins die Viehställe eines Versuchsgutes der Universität Göttingen im wenige Kilometer entfernten Friedland beschlagnahmen lassen, um dort ein provisorisches Auffanglager zu errichten. Am 20. September 1945 meldete der Offizier das Lager betriebsbereit - es war die Keimzelle des heutigen Grenzdurchgangslagers Friedland.

Jetzt blickt das Grenzdurchgangslager auf sein 80-jähriges Bestehen zurück. „Friedland ist ein ganz besonderer Ort mit einer ganz besonderen Geschichte und Bedeutung“, sagte Standortleiter Klaus Siems von der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Für mehr als vier Millionen Menschen aus aller Welt war das 'Tor zur Freiheit' der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, und es steht auch nach nunmehr 80 Jahren noch für Hoffnung und Zuversicht unserer Bewohnenden.“

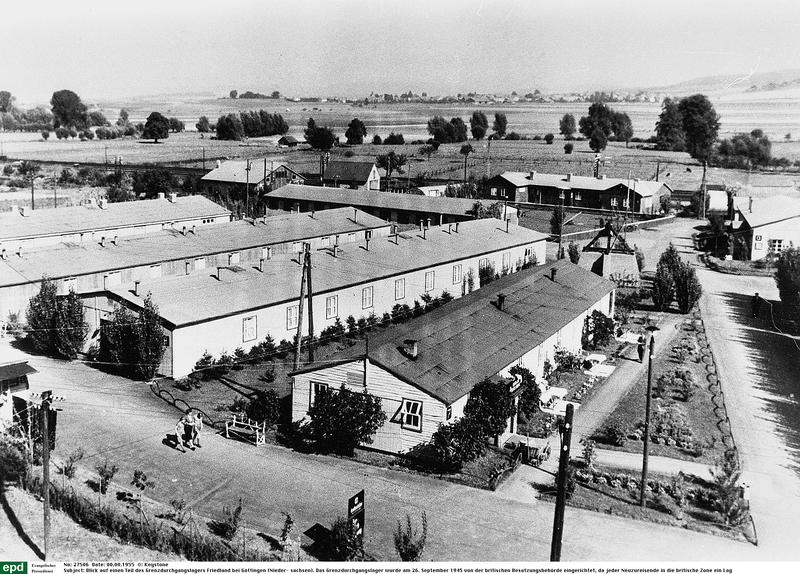

Der Ort an der Grenze von Niedersachsen, Thüringen und Hessen lag strategisch günstig. Drei Besatzungszonen stießen hier aneinander, es gab eine nicht zerstörte Straße und einen Bahnhof. Quasi über Nacht wurde das Lager zum Anlaufpunkt für Hunderttausende. Schon bis Ende 1945 kamen eine halbe Million Menschen - vor allem Vertriebene aus den ehemaligen Reichsgebieten östlich von Oder und Neiße sowie entlassene Kriegsgefangene. Als erste Behelfsunterkünfte dienten Schweine- und Pferdeställe. Später stellte man Armeezelte auf, errichtete Baracken und Wellblechhütten.

Die Versorgung der Neuankömmlinge war in den ersten Nachkriegswintern schwierig. 66 Menschen, unter ihnen zehn Kinder, starben. Besserung brachte der Einsatz der Hilfswerke. Das Deutsche Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die evangelische Innere Mission und der katholische Caritas-Verband richteten bis 1948 Büros und Kleiderkammern im Lager ein.

1955 handelte Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) in Moskau die Freilassung der letzten rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion aus. Die meisten kehrten über Friedland zu ihren Familien zurück, und schon bald war vom „Tor zur Freiheit“ die Rede. Im 2016 gleich neben dem Lager eröffneten Museum Friedland zeigen alte Fotos die ausgemergelten Gesichter und Körper der Entlassenen.

Später fanden auch Flüchtlinge aus vielen Ländern Aufnahme in Friedland. Rund 3.000 Ungarn, die nach dem gescheiterten Aufstand ihr Land verlassen hatten, erreichten das Lager 1956. In den 1970er-Jahren kamen verfolgte Pinochet-Gegner aus Chile, später „Boat people“ aus Vietnam und Geflüchtete aus Albanien.

Heute ist das Grenzdurchgangslager Friedland die einzige Anlaufstelle für Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. 2011 wurde Friedland eine der Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes Niedersachsen für Asylsuchende. Außerdem nimmt das Lager Flüchtlinge aus humanitären Aufnahmeprogrammen auf, und der Standort ist für die Aufnahme der dem Land Niedersachsen zugewiesenen jüdischen Zuwanderer zuständig.

2015 und 2016, als Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, war das für 700 Personen ausgelegte Lager zeitweise dreifach überbelegt. Anfang September waren insgesamt 681 Personen in Friedland untergebracht, wie die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen auf Anfrage mitteilte - 127 Vertriebene aus der Ukraine, 354 Asylsuchende sowie 153 Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und 47 Personen aus humanitären Aufnahmeprogrammen.

Die meisten Ankommenden - bis heute insgesamt rund 4,5 Millionen Menschen - bleiben nur einige Tage im Lager, dann werden sie auf andere Gemeinden verteilt. Die erwachsenen Bewohner des Lagers haben die Möglichkeit, an „Wegweiserkursen“ teilzunehmen, während die Kinder und Jugendlichen auf freiwilliger Basis auf den Besuch der Regelschule vorbereitet werden. Diese Angebote werden nach Angaben der Landesaufnahmebehörde „außerordentlich gern angenommen“.