Rund sechs Millionen ermordete Juden, Abermillionen Kriegstote weltweit und ein zertrümmertes Land - mit den fürchterlichen Folgen der Nazi-Herrschaft und der eigenen Verantwortung mussten sich in Deutschland auch die evangelischen Kirchen auseinandersetzen. Eine Konsequenz war die „Stuttgarter Schulderklärung“, die vor 80 Jahren - am 19. Oktober 1945 - von leitenden Kirchenmännern unterschrieben wurde. Historiker sehen das Papier im Rückblick allerdings überwiegend kritisch.

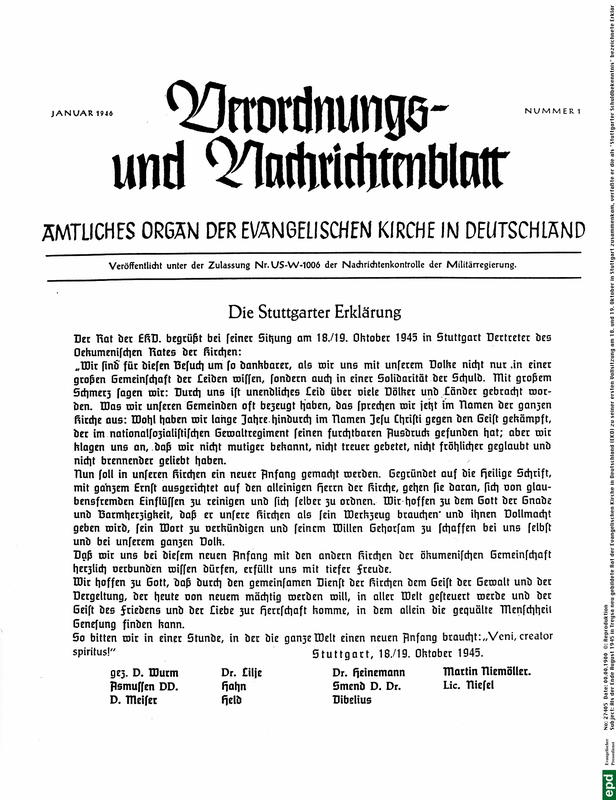

„Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden“, heißt es in der Erklärung, die in der Stuttgarter Markuskirche verabschiedet wurde. „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“ Zu den Unterzeichnern gehörten amtierende und spätere Landesbischöfe sowie der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann. Verfasst wurde das Papier von Mitgliedern des Rats der neu gegründeten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Christian Asmussen, Otto Dibelius und Martin Niemöller.

Die Schulderklärung kam auf Druck hochrangiger Kirchenvertreter aus anderen Ländern zustande: Diese suchten eine Möglichkeit, den deutschen Protestanten einen Weg zurück in die weltweite Kirchengemeinschaft zu ebnen. Die Botschaft an die Deutschen sollte lauten „Wir sind gekommen, um Euch zu bitten, daß Ihr uns helft, Euch zu helfen“, schrieb Willem Adolf Visser ’t Hooft, niederländischer Theologe und Leiter der ökumenischen Delegation in Stuttgart, später in seiner Autobiografie.

„Leerstellen“ in der Erklärung

Der Kirchenhistoriker Gerhard Besier betrachtet das Papier denn auch als das Ergebnis einer „Erpressung“. Die deutschen Kirchen hätten von sich aus keine Schulderklärung formuliert, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) zum 75-Jahr-Jubiläum. Doch sei Auslandshilfe für das am Boden liegende Land davon abhängig gemacht worden, dass sich die Kirchen zu ihrer Mitverantwortung für die NS-Verbrechen bekennen.

Der Theologe und WDR-Journalist Arnd Henze, berufenes Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), zog vor fünf Jahren eine überwiegend kritische Bilanz der Schulderklärung. Er wies in einem Beitrag für das Magazin „zeitzeichen“ darauf hin, dass das Bekenntnis nicht einmal zur Veröffentlichung gedacht gewesen sei. Ein „Whistle-Blower“ habe es dem „Kieler Kurier“ zugespielt, der es unter der Überschrift „Evangelische Kirche bekennt Deutschlands Kriegsschuld“ publiziert habe. Tatsächlich aber habe sich in vielen kirchlichen Stellungnahmen der Nachkriegszeit „Parteinahme für die Rehabilitierung von NS-Beamten mit einer Diffamierung von NS-Gegnern“ verbunden.

Die Münchner Historikerin Claudia Lepp spricht auf der Internetseite der Evangelischen Kirche in Deutschland von „deutlichen Leerstellen“ in der „Schulderklärung“. So wurde der Massenmord an den Juden mit keiner Silbe erwähnt. Die Erklärung enthielt auch keine expliziten Aussagen zur Verfolgung und Ermordung anderer Opfergruppen, wie Lepp schreibt. Die Verstrickungen mit dem Regime und das unselige Wirken der „Deutschen Christen“ sowie der Antisemitismus in der Kirche blieben ebenfalls ungenannt. Lepp sieht in der Erklärung nur einen „ersten, verhaltenen Schritt zur Aufarbeitung der Schuld“.

Ablehnung und Wut

Die Formulierungen im Komparativ („nicht mutiger“, „nicht treuer“, „nicht brennender“) ermöglichen die Deutung, dass zwar viel Mut, Treue und Brennen in den Kirchen vorhanden gewesen seien, aber eben nicht genug. Andererseits: Einige der Unterzeichner der Schulderklärung waren durchaus auf riskanten Konfrontationskurs zum Regime gegangen.

Obwohl die Schulderklärung aus heutiger Sicht nur halbherzig wirkt, traf sie damals in Deutschland auf Ablehnung und Wut. Im hannoverschen Kirchenamt füllten die Protestbriefe ganze Kartons. Menschen sahen sich für NS-Verbrechen in Mithaftung genommen, obwohl sie sich unschuldig fühlten. In ihrer Selbstwahrnehmung waren sie Opfer, nicht Täter. Der Streit um den Text der Schulderklärung führte am Ende dazu, dass sich nur vier evangelische Landeskirchen - Baden, Hannover, Rheinland, Westfalen - offiziell hinter das Dokument stellten.

Der württembergische Kirchenhistoriker Hermann Ehmer spricht von einem „eigenartigen und einzigartigen“ Dokument. Er erinnert daran, dass der Theologe Karl Barth - einer der Väter der „Bekennenden Kirche“ - zwei Wochen nach Unterzeichnung der Schulderklärung in einem Vortrag in Stuttgart positiv über das Papier gesprochen habe und den Wunsch äußerte, dass ein solches Bekenntnis auch von anderer Seite ausgesprochen würde. Das 1947 veröffentlichte „Darmstädter Wort“ des Bruderrats der EKD hat dann laut Ehmer die vielfältige Kritik an der Stuttgarter Schulderklärung aufgenommen und etwa den Glauben an eine „besondere deutsche Sendung“ verurteilt.