«Kirchner, Lehmbruck, Nolde. Geschichten des Expressionismus in Mannheim» heißt die neue Sonderausstellung der Kunsthalle Mannheim. Vom 26. September bis zum 11. Januar 2026 zeigt sie bedeutende Werke der eigenen Sammlung sowie nationale und internationale Leihgaben und Arbeiten aus Mannheimer Privatsammlungen. «Die Kunsthalle Mannheim gehörte zu den ersten Museen, die Anfang des 20. Jahrhunderts expressionistische Kunst ausstellten», sagte die Kuratorin, Ursula Drahoss, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

«Die Zusammenstellung zeigt das Wachstum des Expressionismus und ist gleichzeitig eine Geschichte Mannheims», erklärte sie. Im Jahr 1937 beschlagnahmten die Nationalsozialisten einen großen Teil der frühen Bestände des Hauses. Die Ausstellung rückt die verbliebenen Meisterwerke in den Mittelpunkt. Anhand von insgesamt 50 Gemälden, 30 Skulpturen und 100 Grafiken ausgewählter Künstler erzähle sie «Geschichten des Expressionismus», so der Direktor der Kunsthalle, Johan Holten.

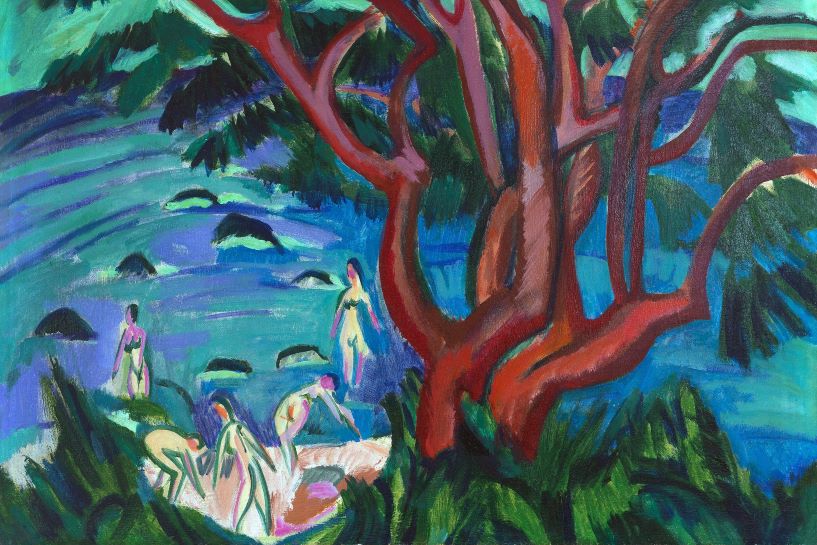

Ein wesentlicher Teil der Leihgaben stammt aus der Sammlung Fuchs-Werle. Diese umfasst Werke von Künstlern wie Erich Heckel, Alexej von Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Otto Mueller, Max Pechstein, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff und Gabriele Münter. Auch Klassiker wie die «Drei Tiere» von Franz Marc sind vertreten.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Maler und Bildhauer Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Die Ausstellung zeigt die Mannheimer Sammlung von Sally Falk, dem einstigen Mäzen von Lehmbruck. Falk übergab der Kunsthalle bereits 1921 eine große Anzahl von Skulpturen und legte damit den Grundstein für die bis heute bedeutende Skulpturensammlung der Kunsthalle. «An Lehmbruck zeigen wir, welche Rolle die Skulptur im Expressionismus spielt», sagte Luisa Heese, stellvertretende Direktorin der Kunsthalle. «Skulpturen sind in der Rezeption des Expressionismus unterrepräsentiert.»

Ein weiterer Schwerpunkt der Schau ist die expressionistische Grafiksammlung. Dazu gehören Arbeiten von Walther Bötticher, Erich Heckel, Emil Nolde, Max Pechstein, Heinrich Campendonk und Maria Uhden. In Bleistiftzeichnungen, Tuschetechnik oder Holzschnittdrucken bringen die Künstler neue religiöse Kunst, das Leben in der Großstadt, Landschaften zum Ausdruck.

Wegbereiter des Expressionismus war die 1905 in Dresden gegründete Künstlergruppe «Die Brücke». Vier Architekturstudenten lehnten sich mit neuen Ausdrucksformen gegen die vorherrschenden strengen moralischen Normen und ästhetischen Ideale des deutschen Kaiserreichs auf. «Es war zunächst mehr eine neue Leben- und Arbeitsweise als eine Kunstform», erklärte Drahoss.

Charakteristisch für den sich aus der Künstlerbewegung entwickelnden Expressionismus sind oft eine verzerrte Bildsprache, kräftige Striche und starke Kontraste. Gefühl wird zum beherrschenden Moment der Kunst. So sind selbst die größtenteils schwarz-weißen Grafiken keine Abbildungen einer äußeren Realität, sondern bringen das innere Erleben des Subjekts zum Ausdruck.

Sozialkritik, Hunger, Frost, durch den Krieg verhärtete Gesichter gehören ebenso zum Themenspektrum wie Sehnsuchtsorte und die Suche nach einer Abkehr von wilhelminischer Bürgerlichkeit. Nach der großen Ausstellung «100 Jahre Neue Sachlichkeit» im vergangenen Jahr geht die Kunsthalle mit der jetzigen Ausstellung somit zurück zu den Vorläufern eben dieser «Neuen Sachlichkeit» und betont das Subjekt und seine Emotionen.

Beim Rückblick auf Wandlung und Wachstum des Expressionismus verbindet die Ausstellung Historie mit Gegenwart. «Wir zeigen Widersprüche auf», so Heese und Drahoss. Viele Werke der ausgestellten Künstler galten im Nationalsozialismus als «entartet». Andere Künstler wiederum - wie Emil Nolde - hätten eine ambivalente Haltung NS-Regime gehabt, wissen die Kuratorinnen.

Der Blickwinkel auf manche Darstellung hat sich in den vergangenen einhundert Jahren verändert. So galten Aktbilder sehr junger Frauen und Mädchen damals als «Ausdruck von einem Aufbruch in die Freiheit». Heute fordern sie ebenso wie die Darstellung des exotisch «Fremden» zu kritischer Reflexion auf.